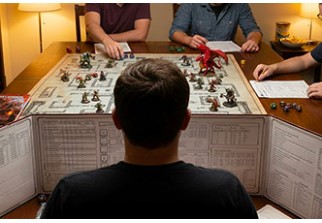

Se c’è una convenzione ben diffusa, quando si parla di Giochi di Ruolo, è che il gruppo deve essere formato per forza da un Master e da un certo numero di giocatori (preferibilmente, da 4 a 6).

Che lo si dica è normale: il grande pubblico è formato per la gran maggior parte da fan di Dungeons & Dragons. E quando si intavola il “Padre di Tutti i GdR”, quella lì è effettivamente la formula ottimale-necessaria: quindi un Dungeon Master (sempre), e un numero non troppo alto di Giocatori (spesso).

D&D, dall’alto della sua autorevolezza, ha codificato molto del nostro hobby. Così tanto che sembra che ogni altra opera ne sia un derivato, e di conseguenza una sua replica più o meno parziale.

Ma il mondo, là fuori, è grande e vario: Dungeons & Dragons è uno dei tanti (per quanto ingombrante). E a dirla tutta, persino il grande capolavoro di Gygax e Arneson è cambiato, e la Quinta Edizione non ha poi così tanto da spartire con quel primo set di regole del 1974.

L’ondata di imitatori c’è e c’è sempre stata. Soprattutto nei primi tempi, tantissimi erano i titoli che guardavano a Dungeons & Dragons e ne riprendevano le meccaniche. Ma col tempo, ai agli imitatori “rigidi” se ne sono aggiunti di più innovativi. Sempre più hanno voluto discostarsi dall’esempio del loro Padre, e lo hanno voluto fare anche coi fondamentali.

È il caso dei titoli “indie”, quelli che gravitano attorno a sistemi di gioco più leggeri, diretti, e in certa misura più “moderni” (per citarne uno tra i più popolari, l’amatissimo Powered by the Apocalypse). Questi titoli sono un po’ la parte anarchica del roleplay: tutto è in discussione, dai temi alle dinamiche di gioco, dai ruoli tipici agli strumenti di gioco. C’è quindi il titolo che butta i dadi dalla finestra, quello che propone di giocare “a scene” più che “a campagne”… e quello che cancella la figura del Master.

Insieme, ma senza arbitro

Ora, la prima cosa che occorre tenere a mente è che Master non significa regista, o almeno non per forza. Un gioco di ruolo è in ultima analisi un racconto condiviso, e quindi anche i giocatori dirigono, anche se con ruoli molto più specifici. Da qui, la logica conseguenza: se il ruolo di un giocatore è sufficientemente ampio e coordinato con quello degli altri giocatori, allora non occorre più alcun “giocatore sovraordinato”, nessun arbitro super partes, e dunque nessun Master.

Ecco dunque che la figura viene scomposta e resa non essenziale dal sistema: i giocatori assumono maggiori responsabilità, il regolamento si snellisce e richiede meno controlli, il mondo di gioco si “auto-gestisce” o è preso in mano dai giocatori stessi, mentre la figura di “guida off-game” viene assunta spesso da un facilitatore, ossia un giocatore che conosce meglio degli altri il sistema di gioco.

E il risultato, è che lo show va avanti comunque. Anzi, anche prestandosi a sorprese più divertenti e interessanti del solito, perché non c’è modulo né railroading che impone trama e svolte predeterminate. Al di là di qualche riferimento sommario, l’avventura più spesso che no prende una sua tangente inedita per tutti.

Da non dimenticare nemmeno che questo tipo di giochi di ruolo, il cosiddetto Masterless (o anche GM-less), si presta particolarmente bene per le serate one-shot: in una manciata di ore, si può condensare un’avventura memorabile con zero preparazione. Questo, beninteso, si può fare anche con un GdR tradizionale… ma lì le regole sono di più e più complesse, il Master non può fare a meno di prepararsi e spesso il risultato non viene comunque così bene.

Qualche consiglio per una serata Masterless

E quindi, se non conoscevi questo genere di gioco di ruolo e se sono riuscito a incuriosirti, la domanda naturale sarà: “ok, ma cosa mi consigli?”

Di Masterless ce ne sono tanti, ma io ho i miei preferiti (tra quelli che ho provato, si intende). Qui, te ne descriverò in breve qualcuno, indicandoti cosa mi è piaciuto particolarmente di loro.

Lovecraftesque

Parto subito con uno dei miei preferiti. Lovecraftesque è un gioco di orrore cosmico, nel pieno della tradizione letteraria di H.P. Lovecraft. Questo significa che la storia è incentrata attorno a un protagonista che entra a stretto contatto con l’ultraterreno, con la verità più oscura e folle, con le Cose-Che-Gli-Umani-Non-Dovrebbero-Conoscere.

I giocatori assumono tre ruoli “rotanti”: un Narratore, un Protagonista e tanti Osservatori da coprire il resto dei partecipanti. Il Narratore è l’unico che può indicare come reagisce “il mondo”, mentre il Protagonista ha il solo controllo del personaggio centrale della vicenda. Gli Osservatori possono aggiungere dettagli, e sono di solito chiamati dal Narratore a interpretare un certo personaggio secondario o a dare suggerimenti. I ruoli sono rotanti perché, a ogni scena, chi fa cosa cambia, assicurando che tutti possano dire la loro.

Prima di partire e tutti insieme, si decide setting e caratteristiche del protagonista. Va bene tutto: sacerdoti pagani nella Karnak preistorica, esuli ribelli nel pieno del regime Franchista, ricercatori di bio-macchine in un qualche laboratorio sperduto della Siberia. Basta che piaccia al gruppo.

Il protagonista, che sarà dotato di forze e difetti, ma anche attorniato di personalità importanti. Si troverà ad attraversare tre atti, progressivamente più oscuri e strani, fino a quando l’Orrore non lo trascinerà (volente o nolente) nella Discesa nell’Oscurità. Alla fine, la sua storia si dovrà concludere nel pieno della tradizione Lovecraftiana: nella follia, nella morte o nell’assoluto stravolgimento.

La cosa più interessante di questo sistema, oltre alle pochissime regole, alla totale assenza di alea e alla preparazione veloce, è che il finale si fa tirando le somme. I giocatori prendono appunti tra una scena e l’altra, cercando di capire cosa sta succedendo (non ne possono parlare tra di loro e mettersi d’accordo, e ricordo che nessuno fa da Master). Durante l’Epilogo, il giocatore che riterrà di avere l’idea migliore potrà proporre il suo finale, spiegando cosa è accaduto al protagonista e la natura dell’orrore che lo ha colto.

Lovecraftesque in realtà si presta bene anche a varianti basate su brand più tradizionali ed eterogenee di orrore: dal gotico al thriller, dal pulp e persino il comico. L’importante è che si mantenga la struttura ad atti, che ci sia una discesa nella follia, e che si tirino le somme tutti insieme.

Fiasco

C’è divertimento anche nel fallimento, specialmente quando è assolutamente spettacolare. Fiasco prende questo principio, e lo eleva a livelli degni di un heist movie alla Tarantino. In effetti, proprio il parallelo con lungometraggi come Le Iene o Pulp Fiction, o magari con produzioni alla Fargo o comunque alla fratelli Coen, è particolarmente azzeccato quando parliamo di questo gioco di ruolo masterless.

La premessa è che ciascun giocatore (da 3 a 5) interpreta un ruolo in una storia di imprese criminose andate male. Sorvolando su qualche regola, questo è il succo: si decide un setting adatto (il gioco ne provvede alcuni di consigliati), e dopo qualche tiro di dadi si finisce con ciascuno dei partecipanti con un personaggio che ha un legame di qualche genere con altri due personaggi.

Dopodiché, si gioca per scene: ogni scena è incentrata su uno dei personaggi, si fanno in ordine di turno e il gruppo giro di scene (2 per personaggio) corrisponde all’Atto I della storia. In tale Atto, il giocatore di turno può scegliere se decidere l’esito della scena o determinarne il contenuto. Se preferisce l’esito, gli altri giocatori tutti insieme decideranno il contenuto; in caso contrario, la dinamica sarà invertita.

Decidere della risoluzione è importante: non solo perché fornisce controllo sulla storia, ma anche perché permette di assegnare un dado (a sei facce) bianco o nero. Bianco significa che per il personaggio è andata bene, mentre nero presuppone un’avversità di qualche tipo. Se il giocatore vuole decidere l’esito, narrerà come finisce tutto e poi prenderà il dado che preferisce; nel caso in cui la decisione spetti agli altri, questi gli passeranno in silenzio un dado a metà scena, obbligandolo a narrare un finale appropriato al colore ricevuto. E i dadi, a fine gioco, determineranno il destino del personaggio.

A fine scena, il dado viene passato a un altro giocatore, e quando tutti hanno finito le loro 2 scene (concludendo l’Atto I), inizia il Tilt.

Il Tilt è una sorta di interludio tra atti, nel quale accade qualcosa che stravolge la storia. A scegliere cosa succede, sono i due giocatori che (dopo avere tirato quelli che hanno davanti) hanno totalizzato il numero più alto coi loro dadi bianchi e neri, e dopo inizia l’Atto II.

L’Atto II si svolge esattamente come l’Atto I, con la differenza che il dado alla fine della scena NON viene dato a un altro giocatore.

Finito anche questo atto, arriva l’epilogo della storia, in cui si determina cosa è successo a ciascun personaggio: tutti tirano i propri dadi, e controllano sulla tabella i punteggi sia per i bianchi, che per i neri. Il gioco si conclude così con tutti che narrano le sorti, buone o cattive (o pessime), del proprio personaggio in base al risultato ottenuto.

Questo sistema, visto all’opera, è sorprendentemente efficace: la storia si forma quasi per magia, delineando scenari davvero da film, dove ogni scena incuriosisce sempre di più. Specialmente se i giocatori optano per personaggi niente affatto simpatici, l’effetto è di una profonda e divertente catarsi ogni volta che (inevitabilmente) le cose non vanno come previsto.

Come buona parte dei giochi in questa selezione, Fiasco è ottimo anche per serate filler, e molti gruppi se lo portano dietro per concludere una serata in cui il main event è durato meno del previsto. Dopo tutto, il manuale è davvero snello e di solito non c’è penuria di dadi in serate del genere.

Le Straordinarie Avventure del Barone di Munchausen

Anche questo gioco ha una sua vena comica, ma in modo decisamente molto diverso rispetto a Fiasco. Le Straordinarie Avventure del Barone di Munchausen è un gioco dal lungo titolo, ma dal regolamento semplice e breve. In effetti, il manuale è quasi tutto consigli, e molto è esposto in modo scanzonato e ironico (ad esempio, l’autore suggerisce che oltre i 20 giocatori, è preferibile formare una banda armata e invadere il Belgio).

La cosa più grossa di questo GdR, in effetti, sono le enormi fregnacce che verranno sparate di volta in volta dai giocatori. Questi, interpretano vari esponenti della classe egemone sette-ottocentesca, meglio se nobili (o presunti tali), che si ritrovano per una serata di racconti al bar.

La serata inizia con uno dei giocatori che chiede a un altro, rivolgendosi col suo nome e titolo di fantasia, di narrare di un certo assurdo fatto che gli ha raccontato in passato: “Carissimo Lord Scalciamontone de Valbottarga, mi racconti ancora di quella volta in cui ha liberato la rocca di Gibilterra dall’assedio Turco usando solo una presina da forno”.

Il nobile dovrà dunque improvvisare un racconto pomposo e assurdo per intrattenere tutti gli altri, senza mai interrompersi o rallentare. Pena, l’obbligo a offrire da bere a tutti (non a caso, siamo al bar).

Ovviamente, ogni bugia chiama i suoi scettici a raduno: in qualsiasi momento, gli altri giocatori potranno interrompere per fare un’obiezione: “Mi perdoni, illustre Lord, ma nell’ottobre del ‘78 l’emiro Rashid Abdul Aziz Michelino al-Banana era già morto da sette mesi! Com’è possibile che vi avesse affrontato a duello?” Questo gesto viene accompagnato offrendo un gettone (ogni giocatore ne ha uno a inizio partita), e il narratore può decidere se accettarlo o no.

Se accetta, allora deve raccogliere il gettone e integrare l’obiezione nella propria storia, e inventarsi qualche scusa: “Certo, ma il perfido Visir del Marocco bin Moka lo aveva resuscitato con la sua magia nera! Ho dovuto combattere uno zombie!”

Oppure, può respingere l’obiezione (puntando uno dei suoi gettoni), rispedendola al mittente, magari anche con una certa stizza. La cosa può continuare con accuse, rilanci e controrilanci fino a che uno dei due non capitola… o si raggiunge il duello.

Il duello è un po’ una meccanica d’emergenza (non proprio apprezzata da tutti, a dire il vero), dove ci si sfida simbolicamente alla morra cinese per determinare chi dei due soccombe, perde tutti i gettoni, e viene eliminato dalla partita. A mio giudizio: molto meglio desistere, e restare in gioco.

I gettoni possono anche essere usati per far finire un racconto prima del tempo, innescando una votazione che permetta di passare la mano ad altri: “Ah certo, questo mi ricorda di quando la Duchessa von Saccagnakrauti è diventata una divinità vudù in un’isola dei Caraibi. Duchessa, ce ne parlerebbe ancora?”

Fuori da questo caso, la mano passa con il narratore che fornisce l’imbeccata per il giocatore alla sua destra, e via così finché non hanno raccontato tutti. Alla fine, tutti i giocatori assegnano segretamente le proprie monete a un giocatore di loro scelta, e chi ha più gettoni vince.

Il manuale della Terza Edizione, quella disponibile in italiano, contiene anche una variante “modello Sindbad il marinaio”, una per bambini e una per giocare on-line, oltre a tantissimi suggerimenti per ambientazioni alternative per alterare un po’ il tono (ma anche il genere narrativo) delle narrazioni.

Un’esperienza esilarante, particolarmente adatta ai gruppi più goliardici e fantasiosi, ma anche per chi non ha troppa voglia di lasciarsi andare in meccaniche e tattica, o non ha molta esperienza col gioco di ruolo tradizionale.

Alice è Scomparsa

Alice è Scomparsa è qualcosa di particolarmente atipico, anche per gli standard del gioco di ruolo masterless. L’ambientazione questa volta è quella della periferia americana: una piccola cittadina della California del Nord, Silent Falls. Il tipico posto come tanti, negli Stati Uniti, abbastanza isolato, dove non succede mai nulla e tutto scorre in un’eterna quotidianità… fino a quando una ragazza non scompare nel nulla.

In questo GdR da 3 a 5 giocatori, i personaggi discutono di questo fatto, e di cosa possa essere accaduto alla liceale Alice Briarwood. Ciascuno dei partecipanti è uno dei suoi amici, e sta dando una mano per cercare di ricostruire l’accaduto, con tutti i limiti che può avere un liceale della suburbia americana.

I temi che possono comparire in Alice è Scomparsa saranno familiari a chi ha avuto modo di giocare a titoli come Life is Strange o Night in the Woods: alienazione, famiglia, amicizia, conformismo e quella sottile violenza che si nasconde nelle piccole (o non tanto piccole) cose. Temi che richiedono un pubblico preparato, disposto a esplorare aspetti scomodi dell’animo umano e a calarsi in scene non sempre confortevoli. Già questo di solito basta ad attirare l’attenzione di molti.

Ancora più particolare: si gioca in silenzio, e per la precisione attraverso una chat telefonica, quella che proprio gli amici di Alice stanno usando per comunicare. L’effetto pratico è unico nel suo genere, perché la comunicazione effettuata in questo modo (oltre ad avere un indubbio sapore adolescenziale), pone tutti in uno strano chi-vive. Si è insieme, certo… ma isolati e perduti, senza possibilità di leggere tra le righe, senza calore, senza pietà. Tanto più che questo non è il tipico gioco “da remoto”, ma è pensato per essere giocato in presenza. Fidatevi: il silenzio già da solo è straniante, ma quando unito a tutta l’emotività sopita nella chat, diventa davvero memorabile.

Il gioco si avvale anche di un video dedicato (di 90 minuti, che è la durata prevista per la sessione), che accompagna la partita con la sua musica e indica quando viene il momento di usare le Carte indizio incluse nella confezione del gioco: queste guidano la storia, rivelandosi in un momento particolare e indicando un evento che si verifica per uno specifico personaggio (da gestire, ovviamente, sempre in chat).

Ma sono presenti anche altre carte, in Alice è Scomparsa: sono quelle che servono a definire i personaggi, fornendo loro un passato, un segreto e un qualcosa che li spinge a comportarsi come si comportano. Queste, unite a 5 sospetti e 5 luoghi fa visitare, più un messaggio vocale che ciascuno registra, e che rappresenta l’ultimo inviato ad Alice prima della sua scomparsa, aiutano a creare una situazione iniziale, anche fornendo una domanda cui dare una risposta.

Il tutto contribuisce a creare una tensione continua, che culmina verso la fine, quando a 10 minuti dalla conclusione del video verrà trovata Alice, non si sa in che stato.

Se cerchi qualcosa di diverso e profondo, l’esperienza che può assicurare Alice è Scomparsa difficilmente trova dei paragoni. Ottima da proporre anche come evento a sé, spacciandolo per qualcosa di diverso da un gioco di ruolo, e per avvicinare i più restii all'interpretazione “vocale”.

The Quiet Year

Concludo la carrellata con un map-making game, un gioco di ruolo pensato non tanto per creare scene, ma per costruire un mondo. In particolare, per rappresentare gli ultimi momenti di un gruppo di persone prima della venuta di una forza misteriosa, distruttiva e incomprensibile. Un anno tranquillo dopo tante tribolazioni, prima del buio.

In The Quiet Year, i giocatori (da 2 a 4) si improvvisano cartografi, disegnando una mappa con simboli e riferimenti che dovranno delineare nel corso della sessione. Non ci sono nemmeno dei “personaggi” veri e propri, ma tutti i giocatori si concentrano sulla comunità nella sua interezza, e su ciò che accade al suo interno.

L’edizione italiana di questo gioco è particolarmente riconoscibile, grazie alla sua insolita “lattina” (cortesia della sempre brava Narrattiva).

La prima cosa che si fa, è definire una mappa base, in cui indicare il territorio e le risorse di cui dispone la comunità, sia quelle che ha in gran quantità, che quelle di cui invece ha scarsità. Fatto questo, si parte sempre dal medesimo presupposto: fino a poco tempo fa, la comunità era tormentata dagli Sciacalli, e se anche ora non è più così, un altro pericolo si profila all’orizzonte. Gli Emissari del Gelo, e con loro un destino imperscrutabile. Il gioco quindi invita a parlare del qui e ora, definendo una comunità che sta cercando di fare il meglio che può con il poco che gli è rimasto.

La comunità è piccola, meno di 100 persone, e quindi le logiche non sono quelle dei grandi imperi, ma quelle proprie di un gruppo molto coeso e dove tutti conoscono tutti, con piccoli problemi che si fanno improvvisamente grandi, senza che nessuno possa essere veramente estraneo.

Nel turno di ogni giocatore, questi narra (da solo) una settimana nella comunità. Lo fa basandosi su una carta che pesca (da 4 mazzi “stagionali”), e sempre facendo avanzare un progetto e compiendo un’azione. I progetti possono essere un po’ di tutto: costruzioni e riparazioni, esplorazioni e raccolta, dibattiti… il punto è che si tratta di situazioni che la comunità affronta, e che richiedono tempo. Si indicano con dei dadi a sei facce, che riflettono col loro punteggio il tempo necessario a completarli. Avanzando, il punteggio del dado cala di 1, e quando passa a 0 il progetto viene completato e segnato sulla mappa.

Con le azioni, il giocatore può decidere di scoprire qualcosa di nuovo (ottimo modo per movimentare le cose), tenere una discussione (confrontandosi con gli altri su un tema), o avviare un nuovo progetto (descrivendolo, e piazzando un dado sulla mappa con un punteggio appropriato).

Naturalmente, non tutti potrebbero essere d’accordo con tutto. I giocatori possono opporsi alle decisioni prese in questa fase raccogliendo un segnalino disprezzo (che può in realtà scartare in qualsiasi momento, se pensa che qualcosa che è accaduto sia tale da rimediare a un conflitto insorto) e questi potranno influire sulla partita in vari modi.

La partita continua attraverso le stagioni, con ciascuna a proporre carte con domande e situazioni di diverso tipo. Se le prime, quelle della Primavera, serviranno a descrivere e consolidare la comunità, quelle dell’Estate servono a introdurre crisi e conflitti per movimentare la situazione, mentre quelle dell’Autunno alzeranno l’asticella con situazioni sempre più significative. Si continua fino a quando, arrivati al mazzetto (molto drammatico) dell’inverno, non arriverà la carta degli Emissari del Gelo, ponendo immediatamente fine alla storia.

The Quiet Year è, a mio parere, il tipico gioco-rivelazione: non gli daresti poi un granché sulla base del manuale, ma poi nella pratica riesce a sorprenderti con il tipo di situazioni che riesce a creare. Proseguendo nella sessione, emerge effettivamente un senso di comunità tra i giocatori, e non è difficile finire per affezionarsi a quello che si sta creando. Poi, c’è l’aspetto cartografico, che oltre a essere abbastanza atipico per un GdR, è anche una miniera di ispirazione e un memento che rimane anche dopo aver giocato. Anche questo gioco, come Alice è Scomparsa, riesce a mettere a suo agio chi è un po’ più timido o comunque non uso alle logiche del roleplay, e per mia esperienza piace anche agli scettici, magari più abituati a strutture consolidate alla “gioco da tavolo”. Da provare assolutamente!

Qual è il gioco di ruolo giusto per me?

Come sempre, è una domanda che non ha una vera risposta, se non l’eterno “dipende”. Dipende dall’umore, dal gruppo, dal tema che si vuole esplorare e da cosa si vuole ottenere ruolando. Da parte mia, posso consigliare questo: prova tutto. Ti capiterà più spesso di quello che credi di trovare qualcosa di inaspettato e appassionante, e questo ti farà venire ancora più voglia di provare. Spero che questi giochi che ho consigliato possano essere un buon punto di partenza.

Se hai ancora dubbi però, puoi sempre contattarci usando la Live Chat o scrivendoci a servizioclienti@fantasiastore.it

Buona ruolata!

Guida introduttiva alle bustine protettive13/02/2026Pubblicato in: Pokémon GCC, Giochi da tavolo, Yu-Gi-Oh! GCC, Disney's Lorcana, Altri Giochi di Carte CollezionabiliLeggi di più

Guida introduttiva alle bustine protettive13/02/2026Pubblicato in: Pokémon GCC, Giochi da tavolo, Yu-Gi-Oh! GCC, Disney's Lorcana, Altri Giochi di Carte CollezionabiliLeggi di più Le carte Pokémon più costose e rare al mondo06/02/2026Pubblicato in: Pokémon GCCLeggi di più

Le carte Pokémon più costose e rare al mondo06/02/2026Pubblicato in: Pokémon GCCLeggi di più L'evoluzione di Yu-Gi-Oh! e i formati Retro: un viaggio tra passato, presente e futuro30/01/2026Pubblicato in: Yu-Gi-Oh! GCCLeggi di più

L'evoluzione di Yu-Gi-Oh! e i formati Retro: un viaggio tra passato, presente e futuro30/01/2026Pubblicato in: Yu-Gi-Oh! GCCLeggi di più Consigli per i Master23/01/2026Pubblicato in: Giochi di ruolo e RoleplayLeggi di più

Consigli per i Master23/01/2026Pubblicato in: Giochi di ruolo e RoleplayLeggi di più Manga Slice of Life: storie che rendono l’ordinario straordinario16/01/2026Pubblicato in: Manga e FumettiLeggi di più

Manga Slice of Life: storie che rendono l’ordinario straordinario16/01/2026Pubblicato in: Manga e FumettiLeggi di più Le carte Pokémon più costose che puoi ancora spacchettare01/04/2023Pubblicato in: Pokémon GCCLe carte più costose di Pokémon sono spesso rare e introvabili. Ma qualche eccezione c'è! Scopri le carte più costose...Leggi di più

Le carte Pokémon più costose che puoi ancora spacchettare01/04/2023Pubblicato in: Pokémon GCCLe carte più costose di Pokémon sono spesso rare e introvabili. Ma qualche eccezione c'è! Scopri le carte più costose...Leggi di più Come capire il valore delle carte Pokémon? La nostra guida09/08/2024Pubblicato in: Pokémon GCCIl valore delle carte Pokémon è condizionato da tanti fattori, come lingua, condizioni ed edizione: scoprili tutti e...Leggi di più

Come capire il valore delle carte Pokémon? La nostra guida09/08/2024Pubblicato in: Pokémon GCCIl valore delle carte Pokémon è condizionato da tanti fattori, come lingua, condizioni ed edizione: scoprili tutti e...Leggi di più Lorcana: la guida introduttiva19/09/2023Pubblicato in: Disney's LorcanaImpara a giocare al nuovo gioco di carte collezionabili basato sui mondi dell'immaginario Disney. Un mondo di magia e...Leggi di più

Lorcana: la guida introduttiva19/09/2023Pubblicato in: Disney's LorcanaImpara a giocare al nuovo gioco di carte collezionabili basato sui mondi dell'immaginario Disney. Un mondo di magia e...Leggi di più Universo manga: i migliori Shōnen da leggere14/04/2023Pubblicato in: Manga e FumettiOrientarsi tra i migliori manga Shōnen non è semplice: scopri i nostri consigli di lettura, tra i grandi classici e...Leggi di più

Universo manga: i migliori Shōnen da leggere14/04/2023Pubblicato in: Manga e FumettiOrientarsi tra i migliori manga Shōnen non è semplice: scopri i nostri consigli di lettura, tra i grandi classici e...Leggi di più Dungeons & Dragons: le classi dei personaggi e le loro caratteristiche principali06/04/2023Pubblicato in: Giochi di ruolo e RoleplayLe classi di Dungeons & Dragons sono fondamentali per costruire un personaggio davvero efficace: ecco le principali...Leggi di più

Dungeons & Dragons: le classi dei personaggi e le loro caratteristiche principali06/04/2023Pubblicato in: Giochi di ruolo e RoleplayLe classi di Dungeons & Dragons sono fondamentali per costruire un personaggio davvero efficace: ecco le principali...Leggi di più

Filtri

Filtri